а¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤а¶Ха¶Ња¶ђаІНа¶ѓ – а¶Па¶Ха¶Яа¶њ а¶ЧаІБа¶∞аІБටаІНඐ඙аІВа¶∞аІНа¶£ а¶Жа¶≤аІЛа¶Ъථඌ

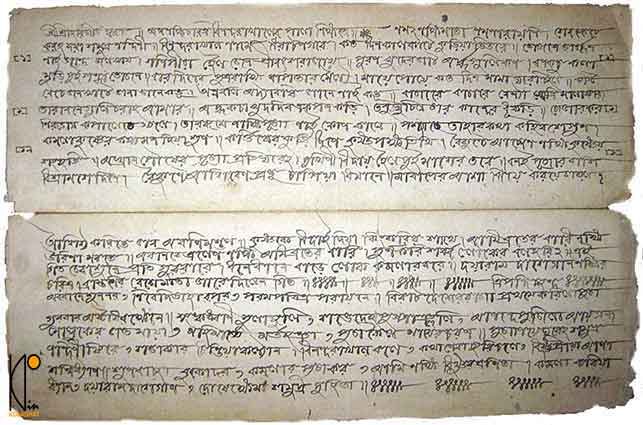

а¶Ѓа¶ІаІНа¶ѓа¶ѓаІБа¶ЧаІЗ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ ඪඌයගටаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶Іа¶Ња¶∞а¶ЊаІЯ ඐගපаІЗа¶Ј а¶Па¶Х පаІНа¶∞аІЗපගа¶∞ а¶Жа¶ЦаІНඃඌථа¶Ха¶Ња¶ђаІНа¶ѓ а¶≤аІЗа¶Ца¶Њ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Па¶ЧаІБа¶≤а¶ња¶З а¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤а¶Ха¶Ња¶ђаІНа¶ѓ ථඌඁаІЗ ඙а¶∞а¶ња¶Ъа¶ња¶§а•§ а¶ђа¶Ња¶Ва¶≤а¶Њ ඪඌයගටаІНа¶ѓаІЗ а¶ђа¶ња¶ХඌපаІЗа¶∞ а¶Іа¶Ња¶∞а¶ЊаІЯ а¶Па¶З а¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤а¶Ха¶Ња¶ђаІНа¶ѓа¶ЧаІБа¶≤а¶ња¶∞ а¶Еඐබඌථ а¶Ха¶Ѓ ථаІЯа•§ а¶Па¶З පаІНа¶∞аІЗа¶£а¶ња¶∞ а¶Ха¶Ња¶ђаІНа¶ѓа¶Іа¶Ња¶∞а¶ЊаІЯ а¶Жа¶Ѓа¶∞а¶Њ ඙аІЗаІЯаІЗа¶Ыа¶њ ඐගපගඣаІНа¶Я а¶ХඐගබаІЗа¶∞а•§ а¶ѓаІЗඁථ а¶ЃаІБа¶ХаІБථаІНබ а¶Ъа¶ХаІНа¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІА, а¶Шථа¶∞а¶Ња¶Ѓ а¶Ъа¶ХаІНа¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІА, а¶ђа¶ња¶ЬаІЯа¶ЧаІБ඙аІНට, а¶≠а¶Ња¶∞ටа¶ЪථаІНබаІНа¶∞ а¶∞а¶ЊаІЯ а¶Єа¶є а¶Жа¶∞а¶У а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Ха¶ђа¶ња¶ХаІЗа•§ а¶ЖඁඌබаІЗа¶∞ а¶Па¶З а¶Жа¶≤аІЛа¶ЪථඌаІЯ а¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤а¶Ха¶Ња¶ђаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£ ඙а¶∞а¶ња¶Ъගටග а¶У ටඌа¶∞ а¶ђаІИපගඣаІНа¶ЯаІНа¶ѓа¶ЧаІБа¶≤а¶њ ටаІБа¶≤аІЗ а¶Іа¶∞а¶Њ а¶єаІЯаІЗа¶ЫаІЗа•§

а¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤а¶Ха¶Ња¶ђаІНа¶ѓ а¶ХаІА ?

‘а¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤’ පඐаІНබа¶Яа¶ња¶∞ а¶Єа¶Ња¶Іа¶Ња¶∞а¶£ а¶Еа¶∞аІНඕ ‘පаІБа¶≠’ а¶ђа¶Њ ‘а¶Ха¶≤аІНа¶ѓа¶Ња¶£’а•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤а¶Ха¶Ња¶ђаІНа¶ѓаІЗ а¶Па¶З පඐаІНබаІЗа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ђа¶єа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶ХаІЗ ථඌථඌ а¶ђаІНа¶ѓа¶Ња¶ЦаІНа¶ѓа¶Њ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶≤а¶ња¶§а•§ а¶ХаІЗа¶Й ඁථаІЗ а¶Ха¶∞аІЗථ, а¶Па¶Х а¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤а¶ђа¶Ња¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤а¶ђа¶Ња¶∞ ඙а¶∞аІНඃථаІНට а¶Ча¶Ња¶Уа¶ѓа¶Ља¶Њ යට а¶ђа¶≤аІЗ а¶Па¶З а¶Жа¶ЦаІНඃඌථаІЗа¶∞ ථඌඁ а¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤а¶Ха¶Ња¶ђаІНа¶ѓа•§

а¶°. а¶ЖපаІБටаІЛа¶Ј а¶≠а¶ЯаІНа¶Яа¶Ња¶Ъа¶Ња¶∞аІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶ЕථаІБඁඌථ ‘а¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤’ ථඌඁа¶Х а¶ЄаІБа¶∞ ඕаІЗа¶ХаІЗ а¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤а¶Ха¶Ња¶ђаІНа¶ѓ ථඌඁаІЗа¶∞ а¶ЙаІО඙ටаІНටග а¶єа¶ѓа¶ЉаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶Ъа¶Ња¶∞аІБа¶ЪථаІНබаІНа¶∞ ඐථаІНබаІНа¶ѓаІЛ඙ඌ඲аІНа¶ѓа¶Ња¶ѓа¶ЉаІЗа¶∞ ඁටаІЗ, а¶ѓаІЗ а¶ЧඌථаІЗ а¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤а¶Ха¶Ња¶∞аІА බаІЗඐටඌа¶∞ ඁඌයඌටаІНа¶ЃаІНа¶ѓ а¶ђа¶∞аІНа¶£а¶£а¶Њ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єа¶ѓа¶Љ, а¶ѓаІЗ а¶Чඌථ а¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤ а¶ЄаІБа¶∞аІЗ а¶Ча¶Ња¶Уа¶ѓа¶Ља¶Њ а¶єа¶ѓа¶Љ ටඌа¶ХаІЗа¶З а¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤а¶Ха¶Ња¶ђаІНа¶ѓ а¶ђа¶≤а¶Њ а¶єа¶ѓа¶ЉаІЗ ඕඌа¶ХаІЗа•§ ටඌඁගа¶≤ а¶≠а¶Ња¶Ја¶Ња¶ѓа¶Љ ‘а¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤’ පඐаІНබаІЗа¶∞ а¶Еа¶∞аІНඕ ‘а¶ђа¶ња¶ђа¶Ња¶є’а•§ а¶Жа¶ђа¶Ња¶∞ යගථаІНබගටаІЗ а¶Па¶∞ а¶Еа¶∞аІНඕ ‘а¶ЃаІЗа¶≤а¶Њ’а•§

а¶Ђа¶≤аІЗ а¶Еа¶≠ගඁට, а¶ХаІЛථаІЛ а¶Ха¶Ња¶ђаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ ‘а¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤’ පඐаІНබ а¶ѓаІБа¶ХаІНට ඕඌа¶Ха¶≤аІЗа¶З ටඌ а¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤а¶Ха¶Ња¶ђаІНа¶ѓ а¶ЧаІЛа¶ЈаІНආаІАа¶≠аІВа¶ХаІНට ථඌа¶У යටаІЗ ඙ඌа¶∞аІЗа•§ а¶Па¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ХаІГа¶ЈаІНа¶Я а¶Йබඌයа¶∞а¶£ ‘а¶ЪаІИටථаІНа¶ѓа¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤’, ‘а¶ХаІГа¶ЈаІНа¶£а¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤’ а¶ЗටаІНа¶ѓа¶Ња¶¶а¶ња•§ ‘а¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤’ පඐаІНබа¶Яа¶њ а¶Пටа¶Яа¶Ња¶З а¶Ьථ඙аІНа¶∞а¶ња¶ѓа¶Љ а¶єа¶ѓа¶ЉаІЗа¶Ыа¶ња¶≤ а¶ѓаІЗ а¶Жа¶ІаІБථගа¶Х а¶Ха¶Ња¶≤аІЗа¶∞ а¶ЕථаІЗа¶Х а¶Ха¶ђа¶ња¶З ‘а¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤’ පඐаІНබඃаІБа¶ХаІНට а¶Ха¶Ња¶ђаІНа¶ѓ а¶∞а¶Ъථඌ а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶ѓаІЗඁථ а¶ђа¶ња¶єа¶Ња¶∞аІАа¶≤а¶Ња¶≤ а¶Ъа¶ХаІНа¶∞а¶ђа¶∞аІНටаІА а¶≤а¶ња¶ЦаІЗа¶ЫаІЗථ ‘а¶Єа¶Ња¶∞බඌඁа¶ЩаІНа¶Ча¶≤’а•§

а¶∞а¶Ъථඌ඙බаІН඲ටග

඙аІНа¶∞а¶Ња¶ѓа¶Љ ඙аІНа¶∞ටаІНа¶ѓаІЗа¶Ха¶Яа¶њ а¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤а¶Ха¶Ња¶ђаІНа¶ѓаІЗа¶∞ а¶Чආථа¶ХаІЗ а¶Ъа¶Ња¶∞а¶Яа¶њ а¶≠а¶Ња¶ЧаІЗ а¶≠а¶Ња¶Ч а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єа¶ѓа¶ЉаІЗа¶ЫаІЗа•§ а¶ѓаІЗඁථ – ඐථаІНබථඌ а¶Еа¶Вප, а¶ЧаІНа¶∞ථаІНඕаІЛаІО඙ටаІНටගа¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶У а¶ЖටаІНඁ඙а¶∞а¶ња¶Ъа¶ѓа¶Љ, බаІЗа¶ђа¶Ца¶£аІНа¶° а¶Па¶ђа¶В ථа¶∞а¶Ца¶£аІНа¶°а•§

а¶Х. ඐථаІНබථඌ а¶Еа¶Вප

ඐථаІНබථඌ а¶Еа¶ВපаІЗ බаІЗඐබаІЗа¶ђаІАа¶∞ ඐථаІНබථඌ බගඃඊаІЗ а¶ЄаІВа¶Ъථඌ а¶єа¶ѓа¶ЉаІЗа¶ЫаІЗ а¶Па¶З а¶Ха¶Ња¶ђаІНа¶ѓа¶Іа¶Ња¶∞а¶Ња¶∞ а¶ѓаІЗа¶ХаІЛථаІЛ а¶Жа¶ЦаІНඃඌථаІЗа¶∞а•§ а¶ХගථаІНටаІБ а¶Па¶З а¶Еа¶ВපаІЗ а¶ХаІЗа¶ђа¶≤ а¶Па¶Ха¶Яа¶њ බаІЗа¶ђ а¶ђа¶Њ බаІЗа¶ђаІАа¶∞ ඐථаІНබථඌа¶З ථඃඊ, а¶ЕථаІЗа¶Ха¶Єа¶Ѓа¶ѓа¶Љ а¶Па¶Ха¶Ња¶Іа¶ња¶Х බаІЗа¶ђ а¶ђа¶Њ බаІЗа¶ђаІАа¶∞ ඁඌයඌටаІНа¶ЃаІНа¶ѓа¶ХаІАа¶∞аІНටථ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єа¶§а•§ පаІБа¶ІаІБ ටඌа¶З ථඃඊ, බаІЗඐටඌබаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Ха¶ђа¶њ ටඌа¶Ба¶∞ ඙ගටඌඁඌටඌ ටඕඌ а¶ЕථаІНа¶ѓ а¶ЧаІБа¶∞аІБа¶ЬථබаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ටගа¶У පаІНа¶∞බаІНа¶Іа¶Њ а¶ЬඌථඌටаІЗа¶®а•§ ඐථаІНබථඌ а¶Еа¶ВපаІЗ а¶Ха¶ђа¶њ а¶ѓаІЗථ а¶Па¶Хඕඌа¶З а¶ђа¶≤ටаІЗ а¶Ъඌථ, ටගථග а¶Єа¶Ха¶≤ а¶Іа¶∞аІНа¶ЃаІЗа¶∞ а¶Єа¶Ха¶≤ а¶ђа¶∞аІНа¶£аІЗа¶∞ ඁඌථаІБа¶Ја¶ХаІЗ а¶Па¶ХටаІНа¶∞ගට а¶Ха¶∞а¶Ња¶∞ ඙аІНа¶∞а¶ѓа¶Ља¶Ња¶Є а¶Ха¶∞а¶ЫаІЗа¶®а•§

а¶Ц. а¶ЧаІНа¶∞ථаІНඕаІЛаІО඙ටаІНටගа¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶У а¶ЖටаІНඁ඙а¶∞а¶ња¶Ъа¶ѓа¶Љ

а¶Па¶З а¶Еа¶ВපаІЗ а¶Ха¶Ња¶ђаІНа¶ѓ а¶∞а¶Ъථඌа¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶Єа¶є а¶Ха¶ђа¶њ ටඌа¶Ба¶∞ ථගа¶ЬаІЗа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶Ъа¶ѓа¶Љ බගඃඊаІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ а¶Ѓа¶ЩаІНа¶Ча¶≤а¶Ха¶Ња¶ђаІНа¶ѓаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞а¶Ња¶ѓа¶Љ а¶Єа¶Ха¶≤ а¶Ха¶ђа¶ња¶З а¶Ха¶Ња¶ђаІНа¶ѓа¶Яа¶њ а¶∞а¶Ъථඌа¶∞ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£ а¶єа¶ња¶ЄаІЗа¶ђаІЗ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶ђа¶∞аІНа¶£а¶ња¶§ බаІЗඐබаІЗа¶ђаІАа¶∞ ඙аІНа¶∞ටаІНа¶ѓа¶ХаІНа¶Ј а¶ЖබаІЗප а¶Ха¶ња¶Ва¶ђа¶Њ а¶ЄаІНඐ඙аІНථඌබаІЗපаІЗа¶∞ а¶Йа¶≤аІНа¶≤аІЗа¶Ц а¶Ха¶∞аІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§ ඙ඌපඌ඙ඌපග а¶Ха¶ђа¶ња¶Ча¶£ ටඌа¶БබаІЗа¶∞ а¶ђаІНа¶ѓа¶ХаІНටගа¶Чට ඙а¶∞а¶ња¶Ъа¶ѓа¶Љ а¶ѓаІЗඁථ а¶ЬථаІНа¶Ѓ, а¶ђа¶Ња¶Єа¶ЄаІНඕඌථ, а¶ђа¶Вප ඙а¶∞а¶ња¶Ъගටග ටඕඌ а¶Єа¶Ѓа¶Ха¶Ња¶≤аІАථ а¶Єа¶Ња¶Ѓа¶Ња¶Ьа¶ња¶Х а¶У а¶∞а¶Ња¶ЬථаІИටගа¶Х а¶ЬаІАඐථаІЗа¶∞ а¶ЄаІБථаІНබа¶∞ а¶ЪගටаІНа¶∞аІЗа¶∞ а¶Й඙ඪаІНඕඌ඙ථ а¶Ха¶∞аІЗථ а¶Па¶З а¶Еа¶ВපаІЗа•§

а¶Ч. බаІЗа¶ђа¶Ца¶£аІНа¶°

а¶Па¶З а¶Еа¶ВපаІЗ а¶ХаІАа¶∞аІНටගට බаІЗඐබаІЗа¶ђаІАа¶∞ а¶ЄаІНа¶ђа¶∞аІНа¶ЧаІАа¶ѓа¶Љ පа¶ХаІНටගа¶∞ а¶Хඕඌ а¶ђа¶≤а¶Њ а¶єа¶ѓа¶ЉаІЗ ඕඌа¶ХаІЗа•§ а¶Хඕගට බаІЗа¶ђ а¶ђа¶Њ බаІЗа¶ђаІА а¶ѓаІЗ а¶ЄаІНа¶ђа¶∞аІНа¶ЧаІЗа¶∞ а¶Єа¶ЩаІНа¶ЧаІЗ а¶Єа¶ЃаІН඙а¶∞аІНа¶Ха¶ѓаІБа¶ХаІНට а¶Па¶ђа¶В ටඌа¶Ба¶∞ ඪථаІНටаІБа¶ЈаІНа¶ЯගටаІЗ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ а¶Ха¶≤аІНа¶ѓа¶Ња¶£ а¶єа¶ѓа¶Љ а¶Па¶З ඐගපаІНа¶ђа¶Ња¶Є а¶Ьа¶Ња¶ЧඌථаІЛа¶∞ а¶ЪаІЗа¶ЈаІНа¶Яа¶Њ а¶Ха¶∞а¶Њ а¶єа¶ѓа¶Љ බаІЗа¶ђа¶Ца¶£аІНа¶°аІЗа•§ а¶Па¶З а¶Еа¶Вපа¶ЯගටаІЗ а¶ѓаІЗ а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНට а¶ђа¶ња¶Ја¶ѓа¶ЉаІЗа¶∞ а¶Еඐටඌа¶∞а¶£а¶Њ а¶Ха¶∞а¶Њ යට ටඌ а¶єа¶≤ а¶ЄаІГа¶ЈаІНа¶Яа¶ња¶∞а¶єа¶ЄаІНа¶ѓ а¶Хඕථ, ඪටаІАа¶∞ බаІЗයටаІНа¶ѓа¶Ња¶Ч, ඁබථа¶≠а¶ЈаІНа¶ЃаІЗа¶∞ а¶Хඌයගථග, а¶єа¶∞-а¶ЧаІМа¶∞аІАа¶∞ а¶ХаІЛථаІНබа¶≤, පගඐаІЗа¶∞ а¶≠а¶ња¶ХаІНඣඌඃඌටаІНа¶∞а¶Њ а¶ЗටаІНа¶ѓа¶Ња¶¶а¶ња•§ а¶Па¶З а¶Еа¶ВපаІЗ ඙аІМа¶∞а¶Ња¶£а¶ња¶Х а¶У а¶≤аІМа¶Ха¶ња¶Х බаІЗඐබаІЗа¶ђаІАа¶∞ ඪඁථаІНа¶ђа¶ѓа¶Љ а¶Ша¶ЯඌථаІЛа¶З а¶єа¶≤ а¶ЃаІВа¶≤ а¶ђа¶ња¶Ја¶ѓа¶Ља•§ බаІЗа¶Ца¶Њ а¶ѓа¶Ња¶ѓа¶Љ а¶ЄаІНа¶ђа¶∞аІНа¶ЧаІЗа¶∞ බаІЗඐබаІЗа¶ђаІАа¶∞а¶Њ ථඌථඌ а¶Ха¶Ња¶∞а¶£аІЗ а¶Еа¶≠ගප඙аІНට а¶єа¶ѓа¶ЉаІЗ а¶Ѓа¶∞аІНටаІНа¶ѓа¶≤аІЛа¶ХаІЗ ඁඌථаІБа¶Ј а¶∞аІВ඙аІЗ а¶ЬථаІНа¶Ѓа¶ЧаІНа¶∞а¶єа¶£ а¶Ха¶∞аІЗ ඐගපаІЗа¶Ј බаІЗඐබаІЗа¶ђаІАа¶∞ ඙аІБа¶ЬаІЛ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ЙබаІНබаІЗපаІНа¶ѓаІЗ а¶Па¶ЄаІЗа¶ЫаІЗа¶®а•§

а¶Ш. ථа¶∞а¶Ца¶£аІНа¶°

а¶Па¶З а¶Еа¶Вපа¶ЯගටаІЗ ඁඌථаІБа¶ЈаІЗа¶∞ බаІБа¶Га¶Ц, а¶Ха¶ЈаІНа¶Я, а¶ђа¶Ња¶∞а¶Ѓа¶Ња¶ЄаІНа¶ѓа¶Ња¶∞ а¶Хඕඌ, ඙аІНа¶∞ටගබගථаІЗа¶∞ а¶ЬаІАඐථඃඌ඙ථаІЗа¶∞ ඙а¶∞а¶ња¶Ъа¶ѓа¶Љ, ථඌа¶∞аІАа¶∞ ඙ටගථගථаІНබඌ а¶Па¶Єа¶ђаІЗа¶∞ ඙аІНа¶∞ඌ඲ඌථаІНа¶ѓа•§ ටඐаІЗ а¶Єа¶Ѓа¶ЄаІНට а¶Хඌයගථග а¶Єа¶ВපаІНа¶≤а¶ња¶ЈаІНа¶Я බаІЗඐබаІЗа¶ђаІАа¶∞ ඁඌයඌටаІНа¶ЃаІНа¶ѓ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶Ња¶∞аІЗа¶∞ а¶ЙබаІНබаІЗපаІНа¶ѓаІЗ а¶Жа¶ђа¶∞аІНටගට а¶єа¶ѓа¶Ља•§ බаІЗа¶ђа¶Ца¶£аІНа¶°аІЗа¶∞ පඌ඙а¶≠аІНа¶∞а¶ЈаІНа¶Я බаІЗඐබаІЗа¶ђаІАа¶∞а¶Њ ථа¶∞а¶ЬаІАඐථаІЗа¶∞ බаІБа¶Га¶Ц-а¶Ха¶ЈаІНа¶Я а¶≠аІЛа¶ЧаІЗа¶∞ ඙а¶∞ බаІЗඐටඌа¶∞ ඙аІБа¶ЬаІЛ ඙аІНа¶∞а¶Ъа¶Ња¶∞аІЗ а¶Єа¶Ѓа¶∞аІНඕ යථ а¶Па¶ђа¶В а¶Ха¶∞аІНඁපаІЗа¶ЈаІЗ а¶ЄаІНа¶ђа¶∞аІНа¶Ча¶≤аІЛа¶ХаІЗ а¶Ђа¶ња¶∞аІЗ а¶ѓа¶Ња¶®а•§